神社に行くと様々な授与品があります。主な授与品としては、お守りとお札です。この記事は、あまり知られていないお札について詳しく解説します。

お守りとの違い

お守りは形状からいって、身につけられるようになっています。ひもが付いていれば、そのひもをバックや鞄に取り付けて持ち歩くことが出来ます。紙で出来ているだけなら、お財布の中に入れて持ち歩いたり、もう少し厚みのあるものであれば、スーツの内ポケットに忍ばせたりします。

それに対し、お札は小さくても10センチ以上です。身につけるような事は出来ません。自然と部屋のどこかに置くことになります。それではどこに置いたらいいのでしょうか?

神社でお札をいただくと、そのお札はどのように祀れば良いでしょうか?

お札の種類

一般的にお札というと、紙1枚のペラペラの物がありますし、紙で出来ていますが厚みのあるしっかりした物があります。また、木で出来たお札もあります。

- 切札(ペラペラの紙で出来たお札)

- 神札(厚みのある紙で出来たお札)

- 剣先札(紙で折って上部が三角形にとがっているお札。串が刺さっている場合もある)

- 箱札(紙で出来た箱状のお札。中に串が入っている場合もある)

- 木札(木の出来たお札)

- 御幣(ごへい、串に折った紙を左右に垂らしたものを刺してる)

このうち神棚を使って祀るお札は、神札のみになります。

お札の祀り方(飾り方)

お札にはいくつかの種類があります。その形状によって祀り方が異なります。

切札(ペラペラのお札)について

ペラペラの紙に印刷されたり、版を押されたお札は、神棚に入れないで、柱や壁に貼ります。

切札はペラペラの紙で神棚に入れると、中でふにゃふにゃになっているでしょう。お札の中では古いタイプで基本的に壁や柱に貼って家を守護するためにありました。

壁に直接貼るタイプは主に玄関の内側に貼る、玄関の外に貼る、台所(かまど)、お手洗い、井戸などに貼るなどがあります。

玄関の外に貼るタイプは、主に魔除けのお札、盗難よけのお札が多いです。有名なのは元三大師のお札。ちょっと怖い悪魔のような図案のお札で、玄関と言うより勝手口に貼られることが多いです。

台所など、火を使う場所に貼るタイプは、愛宕神社の火迺要慎(ひのようじん)のお札や荒神様のお札などが有ります。

お手洗いは烏枢沙摩明王のお札、井戸があれば水神様のお札などを貼る場合もあります。

- 元三大師:勝手口(裏口)の外側に貼る魔除けのお札です

- 火迺要慎(ひのようじん):台所、火のあるところの柱や壁に貼ります

- 烏枢沙摩明王:トイレに貼ります

- 祓戸守護のお札:玄関に貼ります。(「奉斎祓戸坐大神守護之符」などと書かれています。年末や大祓式で頂けるお札など)

- 神社の大祭でもらう切り札:リビングの柱に貼りますが、神棚の付近でもOK

- 立春大吉などの切り札:玄関に貼ります。鎮防火燭などと一緒に2枚1セットになっている物は、玄関の左右に向かい合わせて貼ります。

神社の古い時代のお札などは、木版で作られた版画のようなものでした。このようなお札にもいろいろな種類があります。

切札(ペラペラのお札)の祀り方

玄関に貼る場合

外から来る邪気を逃れるため玄関に貼っていました。玄関のドアの内側の横に貼る場合もあれば、人が通るところに貼る場合もあり、入り口の左右の柱に貼る場合もあります。門札とか関札と呼ばれる場合もあります。

年末から節分にかけて出るお札にはこのような物が多いと思います。

神社の大祭などで出る場合

大祭の際に祈願されたお札は、氏子さんに配られる場合があります。お札が薄いものの場合は玄関に貼らないで、家の大黒柱などに貼ることも多いです。マンションなどで柱そのものが無い場合は、壁に貼ることになるでしょう。この場合、家族が集まるリビングに当たる部屋になります。

神棚に祀りたい場合は、ちょっとした厚紙に貼ると良いと思います。ただ、切札は縦に長いものが多く、神棚には入らない場合もあります。その場合は、祈祷札のように神棚の横に立てておくことも良いでしょう。

貼るときに注意すること

お札を貼るには、昔はご飯を数粒潰してノリとしてつけていました。お札の上部に潰したご飯を擦り付けて壁や柱につけていました。どのようにつけるかという決まりは特にありません。現在では、いろいろな接着剤がありますが、両面テープが手軽でしょう。(画鋲やピンなどで貼るのはNGです)

地域によって違う

どのお札をどのように貼るかについて、地域によってかなり違います。気になる場合は、授与している神社に問い合わせるのが一番良いでしょう。ただし、神社にとっても決まりがあるわけでは無く、地域の氏子さんたちが、それぞれの家の風習でやっていることで、神社の決まりない事も多いです。

普通のお札

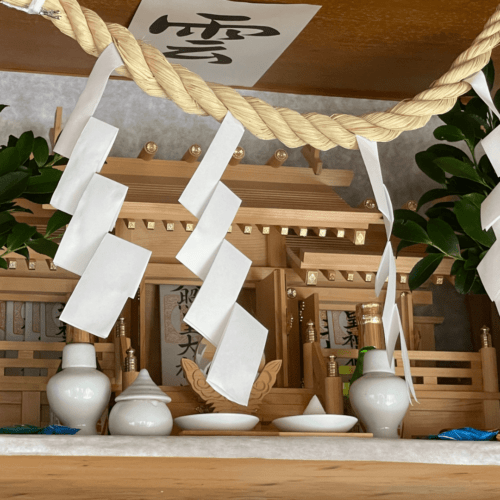

厚みのあるお札は基本的に神棚に祀ります。

神棚は、安い物は1000円程度から、神社やホームセンターで手に入れることが出来ます。

神棚がない場合、入手するまでの間は、どうすれば良いでしょうか?

本棚の上に置いてある方も見受けられますが、その場合は、直接立てかけないで、白い紙を一枚敷いてお札を置きます。白い紙は半紙などが良いと思います。

半紙も半分に折ってしくのが良いのですが、折り方によっては不祝儀になってしまう場合もあるので、普通に1枚のまま敷いても良いでしょう。

詳しくは、家庭でお札や神棚を祀るための現実的な方法をご覧ください。

お札に巻いてある薄い紙(和紙)

神社でお札をいただくと、薄い和紙が巻いてある場合があります。

これは、お札が汚れないように巻いてある紙ですので、実際祀るときには、これを剥がしてから神棚に入れます。

剣先札

紙で出来たお札ですが、上部が三角形にとがったタイプのものがあります。中に串が刺さっているものもあります。壁や柱に貼ることも出来ますが、その場合は、切札と同様に考えてください。神棚で一緒に祀りたい場合は、中に入れないで脇に置くことも多くあります。

箱札

とても珍しいのですが、祈祷札で箱状のお札をいただくことがあります。箱の中には竹の串が入っています。剣先札とともに古い形式のお札です。切札より特別なお札になります。

このタイプのお札は神棚の中に入れることは出来ばいと思いますので、神棚の脇に置くのが一番良いと思います。

木札

主にご祈祷をするといただけるお札として知られていると思います。そのほか、紙のお札の代わりに木札が用意されている場合もあります。先がとがっている五角形のタイプの物が多いのですが、四角のタイプもあります。

木札は神棚用のお札に比べると大きいので、神棚に入れることが出来ないと思います。この場合は、神棚の脇に置くと良いと思います。

木札(ご祈祷札)の祀り方

木札やご祈祷札は大きかったりして、通常神棚に入れて祀りません。神棚があれば神棚の隣に置きます。右が良いとか左が良いとか特にありません。

御幣

御幣は神様の依代と言われています。依代とは、神様が降りてきて宿るところです。お札ではありませんが、感覚的にはお札と同等に考えて良いと思います。

お札のように壁や柱につけるようなものもありますが、神棚の扉の前に置くようになっています。立てるための台が付いていると思います。ただし、串である場合、立てるのが難しいでしょう。倒れてしまう場合は、前や横に倒れるよりは後ろに倒れるようにしておく方が良いと思います。

期限は?

基本的には約1年で新しい物に交換するのが良いと思います。

有効期限が1年という書き方をしているサイトがありますが、これはちょっと違います。神道では、新しくすることで蘇りのパワーが頂けるという考え方がありますし、1年も経つと汚れてきたりします。これは不浄とされ縁起が良い物ではありません。ですので、1年経って無くても、汚れてしまったら取り替えるのが良いと思います。

1年経ったから有効期限が来て効力が無くなるとか、神様が帰ってしまうというわけではありませんので、持っている場合は大切に扱いましょう。また、古くなったお札は、神社のものは神社へ、お寺のものはお寺にお返しします。その際に新しいものを頂くのが良いと思います。